“Noi non siamo reati che camminano siamo semplicemente persone che hanno commesso un reato.” È un pensiero che esprime Gaetano, uno dei protagonisti di “Che sapore hanno i muri”, nel libro di Paolo Aleotti

Paolo è rassicurante, almeno, questo è l’effetto che fa a me quando parliamo.

È come se nel percorso dei suoi pensieri sia presente un grande equilibrio, perciò le parole e i suoni non stridono, mai.

È attento, ascolta chi ha davanti con tutto sé stesso. Ci si sente accolti e non giudicati, è un vero incanto dialogare con lui. Infatti non mi ha stupito neanche un po’ che abbia scritto “Che sapore hanno i muri”, ma soprattutto come l’ha scritto. Direi, senz’altro, con la sua classica sensibilità, un connotato riconoscibile in tutte le attività che sceglie di praticare.

Paolo Aleotti inizia il suo percorso lavorativo in radio con Renzo Arbore nel 1969.

Ha collaborato, come inviato, con Ballarò, Enzo Biagi e RT Rotocalco Televisivo.

È stato inviato del GR3, corrispondente dagli Stati Uniti dei GR e i TG RAI, e curatore di “Che tempo che fa”.

È docente di giornalismo radio-tv alla Fondazione Basso di Roma e all’Università Cattolica di Milano.

Nel 2000 ha pubblicato “La Hollywood dell’era pulp”.

Nel 2014 realizza un’esperienza straordinaria: insegna l’uso di radio e tv nel carcere di Bollate. E come racconta nel libro: “Il giornalismo mi aveva regalato tanto: viaggi, guerre, incontri con attori, registi e capi di Stato. Cronache, per restare in tema, dal braccio della morte di Salt Lake City, nello Utah, dove ogni tanto rispolverano la fucilazione; o da quello di Huntsville, il carcere più antico del Texas, con interviste a condannati che sarebbero stati giustiziati nel giorno seguente al nostro colloquio…”

È impossibile non vedere la sua raffinatezza professionale e umana, le sue capacità di fare scelte costantemente nella direzione di ciò che, per lui, ha più valore nella vita, senza peraltro tralasciare l’aspetto artistico che certamente non dispiace.

Paolo, c’è una frase che ti ha aperto un mondo, scrivi nel libro: “Un bel giorno, tre mesi dopo il mio ingresso a Bollate, quando iniziava a prendere forma il laboratorio settimanale con detenuti e detenute cui avevamo dato pomposamente il titolo di “Teleradioreporter“, guardandomi fisso negli occhi, Gaetano mi disse: “Beh Paolo, ora che iniziamo a conoscerti possiamo confidarti il nostro segreto noi non siamo reati che camminano siamo semplicemente persone che hanno commesso un reato.” Perché, spesso, non arriviamo alla stessa comprensione o saggezza di Gaetano? Cosa lo impedisce?

Questa frase l’avevo già letta da qualche parte, ma quando Gaetano me l’ha detta l’ho finalmente capita.

Credo che tantissimi di noi, non volendo, agiscano spinti da quello che conoscono o credono di conoscere, quindi di fatto dai pregiudizi.

Io prima di entrare nel carcere, sono dieci anni che vado dentro ogni settimana, in effetti pensavo che tutti/e quelli/e in carcere in qualche modo fossero brutti/e e cattivi/e, ossia, diversi/e da quelli/e che stanno fuori.

Questo è un sentimento che si manifesta principalmente, perché, purtroppo, il carcere è stato ideato ed è diventato un posto dove relegare i pericolosi, che fanno male alla società; quando sono entrato nel carcere di Bollate io li/le guardavo, lo scrivo anche nel libro, e mi dicevo: “Ma questo/a, come mai è qui? Che avrà fatto?”. Ognuno di loro era colpevole di qualcosa ai miei occhi, visto che stava lì dentro. Dopo ho capito che noi generalizziamo: uno che va in carcere è uno che deve, sempre, stare in carcere, uno che ha rubato è un ladro, uno che ha ucciso è un assassino. Eh no! Tant’è vero che “Gaetano mi ha detto: “Paolo tu non sei un giornalista, tu sei Paolo con due figlie, il tuo vissuto e la tua umanità”. Allora ho compreso.

Quando ho incontrato Gaetano cercavo di capire che diavolo avesse combinato, poi ho scoperto che era uno come me e che aveva avuto, però, una vita un po’ diversa dalla mia, ma era esattamente uguale, identico, a me. La verità è che chiunque può finire lì dentro, non sono dei predestinati, nella maggior parte dei casi.

Continuamente mi ripeto: “Ma, perché quelli/e che stanno fuori sono tutti/e immacolati/e? Nessuno ha mai sbagliato? E tutti/e quelli/e che stanno dentro sono tutti/e cattivi/e?” Non è così. Sono persone, probabilmente, nate in un ambiente meno fortunato di quello dove sono nato io e che hanno avuto anche la sfortuna di essere presi/e quando hanno fatto un errore, a volte microscopico, ma chi di noi non ha qualche piccolo scheletro nell’armadio?

Può accadere che un sbaglio insignificante si trasformi in un delirio, in una Cayenna, che cambia la vita a chi l’ha commesso.

Finire in un carcere come Bollate equivale ad avere la possibilità di riscrivere la propria biografia, e questo è fantastico, dopodiché un assassino non è che diventi un non assassino, rimane una persona che ha commesso un errore enorme, ma se messa nelle condizioni giuste, forse, può tornare migliorata, e indubbiamente più forte, nella società, poiché se si passa attraverso le Forche Caudine o la cruna di quell’ago, si diventa più resistenti. Chiaramente, non tutti ce la fanno.

Gaetano è sorprendente persino in amore, quando dice: “A me la vita ha tolto molto, sono stato venticinque anni chiuso in galera. Non protesto. Me lo sono meritato. Ma in compenso mi ha regalato Veronica.”. Questa è la risposta che lui dà a una tua domanda: “Gaetano, ma lo sai che tanta gente libera fa fatica qui fuori ad avere un rapporto sensato?”. Come dobbiamo fare, Paolo?

Dobbiamo farci un po’ di galera. Ahahah! Sto scherzando.

Gaetano è una delle prime persone con cui ho approfondito un legame ed è stata una “botta” di filosofia.

Si può facilmente cadere nel pensiero illusorio: “Siccome sono buono e bravo, merito le cose, allora ce le ho. Ebbene, no. La vita si esprime di solito in altro modo. È importantissimo accettare quello che viene, senza mai definirsi perdenti, andando avanti e appassionandosi.

Prendiamo me e Gaetano, io non ho ucciso nessuno, non ho rubato niente, non sono stato in galera, sono una persona gentile, ho una discreta possibilità economica e allora come mai le mie relazioni non durano più di due o tre anni? E Gaetano è arrivato a venticinque anni? Ecco dove s’incastona la preziosa idea che la vita va accettata veramente per quello che riesce a regalare, ed evidentemente, per parafrasare le parole di Gaetano, la vita con me è stata meravigliosa, soltanto, finora non mi ha permesso di restare insieme a una donna per molto tempo. Non che io sia un “solo” seriale. Chissà, invece dopodomani mi sposo, perciò dobbiamo accettare che nella vita c’è una grande parte di casualità: dove nasci, quello che ti succede.

Questo discorso mi fa tornare in mente che quando c’era la pandemia, e non potevo entrare in carcere, trovavo al maniera di comunicare con loro tramite l’invio di alcune e-mail; un giorno ho chiesto se qualcuno avesse delle “ricette” per capire come si fa a vivere agli arresti domiciliari, poiché loro sono esperti/e ovviamente, visto che noi eravamo chiusi/e in casa, e Blanca, una colombiana intelligentissima, ha dato una risposta stupenda: “Avere le chiavi di casa e non poter uscire è più terribile che non avere le chiavi e non poter uscire. Se tu non hai le chiavi ti rassegni, se hai le chiavi ti arrabbi, dato che non puoi uscire, sembra un paradosso. Noi che non abbiamo le chiavi vi possiamo dare un insegnamento: dovete fare come noi, accettare la realtà, una volta accettata, trovare, all’interno, tutti i ricordi belli, le sensazioni meravigliose, vivere questi sentimenti e aspettare la fine dell’incubo”.

Accettare la realtà è quello che noi non facciamo quasi mai.

Per tornare all’amore, c’è un’altra bella storia ed è quella di Maurizio e Celeste, io ho visto un po’ nascere il loro amore.

Prima si conoscono da lontano, dal momento che tutti dicevano: “Guarda che c’è uno per te, guarda che c’è una per te.” Finalmente lui riesce a incontrarla con uno stratagemma, bisognava dipingere un soffitto, lui va a fare il lavoro e conosce Celeste, virgolette, si mettono insieme, che in carcere significa: scriversi, vedersi una volta a settimana per un’ora in uno spazio comune e senza toccarsi. Lui a un certo punto mi dice, a proposito di frasi fenomenali: “Paolo io da vent’anni sto in carcere, praticamente da quando avevo diciannove anni; sono un palermitano pieno di soldi, ma t’immagini quanto mi divertivo e quante donne avevo? Oggi non posso conoscere gli umori intimi della mia compagna, però, nello stesso tempo ho cominciato a dare un valore incredibile a parole come: “Ti voglio bene”, “Ti amo”, “Come stai”.

Parole alle quali prima non davo nessun valore. Pensa che l’ho raccontato pure a mia mamma e lei sai cosa mi ha detto? “Mauri se l’avessi saputo t’avrei mandato in galera io!”.

Sono lezioni di psicanalisi, di filosofia, di vita.

L’amore lì dentro diventa una speranza, qualche volta un po’ illusoria, visto che è un mondo chiuso e in tutti i mondi chiusi le cose si esaltano, si enfatizzano.

Quando stai dentro ti sembra di amare e di essere riamato da quella persona che ti pensa e ti vuole bene, ti pare di aver trovato il paradiso, è tutto amplificato; una volta fuori può capitare di rendersi conto che era solo il desiderio di spezzare la solitudine, che lì dentro può diventare infernale, fermo restando che poi molti di loro si sentono soli quando escono, giacché, caso mai, non hanno più punti di riferimento, magari gli amici li hanno mollati e se non si ha una famiglia forte alle spalle non si sa dove andare, si viene presi dalla paura, anche di non avere soldi, se non si riesce a trovare un lavoro. Carlo diceva: “Paolo io quando sono uscito volevo solo tornare in carcere; prendevo l’autobus e morivo dal terrore che se qualcuno avesse fatto uno scippo tutti/e avrebbero pensato che ero stato io, e quindi per un po’ ho creduto di non farcela, poi piano piano ce l’ho fatta”.

Un altro detenuto che adesso esce, usufruendo dell’articolo 21, mi ha detto la stessa cosa: “Paolo, quando stavo dentro la mia pazzia era uscire, uscire. Una volta fuori ho scoperto che non sono rose e fiori, è tutto molto difficile, bisogna ricominciare da capo”.

In carcere hai una famiglia, delle amicizie, “forzate”, non le vuoi, ti danno fastidio, ma almeno ce le hai, fuori invece scopri che ti aspetti, in particolare dagli amici, qualcosa in più che poi non ti danno.

Paolo, hai sentito il peso del carcere quando eri lì?

No, io ho sentito una fortissima emozione, quello sì.

È naturale, siamo in una cella non grande, lavoriamo insieme, parliamo, discutiamo, ci scontriamo per poi tradurre tutto in radio, televisione, comunicazione verso l’esterno e nel farlo ci accaloriamo su tanti argomenti; naturalmente ci sono momenti in cui qualcuno dice: “Il mio avvocato mi ha abbandonato”. Sono attimi di disperazione. E chi viene da fuori cerca di sostenere la persona in difficoltà.

Dentro si crea una sorta di bolla e non sembra di stare in prigione.

Nel libro faccio l’esempio di Francesca, l’assistente, che veniva insieme agli studenti, sì, io a volte faccio partecipare gli studenti dell’Università Cattolica che si integrano con i/le detenuti/e. Un giorno lei decide di andare via un po’ prima, da sola, ma poi è tornata indietro in lacrime, perché ha sentito il peso del carcere.

A me è capitato una volta o due, ormai sono dieci anni che non ho la percezione del pericolo, eppure per un momento, camminando da solo in questo lunghissimo corridoio con il sole che cominciava ad andar via, non che io abbia avuto proprio una paura fisica, ma la paura di sentire che non ero al mio posto, non è stato confortante. E allora poi viene in mente che è un luogo pieno di persone che stanno lì dentro, dal momento che hanno commesso degli errori, dei crimini, a volte tremendi.

Non l’ho percepito come un peso, anzi ho avuto la sensazione che loro diano molto di più di quanto ricevano.

A questo proposito, qualche giorno fa sono andato a presentare il libro a Bollate e oltre ai “miei” c’erano una settantina di persone che non avevo mai incontrato prima, quasi tutti uomini, tranne quattro o cinque donne, abbiamo parlato e alcuni di loro mi contestavano un po’, dicevano: “Sì, però tu così rischi, se racconti di un carcere troppo bello poi fuori pensano: “Ecco, quelli non solo hanno fatto quello che hanno fatto, ma gli fanno pure i corsi di storia, filosofia, radio, televisione…”; quando io rispondevo partendo da loro e non teoricamente con frasi che avevo in testa, alla fine in tanti sono venuti a chiedermi: “Possiamo fare anche noi il corso? Ci possiamo iscrivere e venire il martedì?”.

Qualcuno era titubante sulle interviste: “Cosa c’è da insegnare e da imparare? Chi è che non sa scrivere quattro domande?”.

Osservazioni che mi hanno dato modo di entrare in contatto con chi non mi conosceva, ho immediatamente realizzato uno schema di come si possano fare interviste totalmente diverse l’una dall’altra, poi ho fatto degli esempi raccontando di quando ho intervistato Woody Allen, Schwarzenegger, Michelle Pfeiffer.

È stato un momento molto intenso, l’ascolto era totale, del resto quando si raccontano episodi di vita vissuta ci si connette a un livello profondo, il punto centrale, per me, è il riconoscimento, loro vogliono sentirsi riconosciuti e ti devono riconoscere, sapere che tu credi proprio a loro; vogliono essere sicuri che la persona che hanno difronte non usi maschere.

Chi mi fa capire come sto andando rispetto al riconoscimento è Sandra, che dopo aver visto le mie interviste, da Floris e TV2000, mi ha scritto: “Paolo, tu sei un miracolo. Non ti rendi conto del bene che ci hai portato. Tu non sai perché noi tutte/i ti vogliamo tanto bene, perché non ci siamo mai sentite/i giudicate/i da te.” Bellissimo!

Leggere “Che sapore hanno i muri” è come entrare non in un carcere, ma nel cuore di chi è in carcere e scoprire che un cuore è un cuore, ovvero meraviglioso, con o senza reato. Mi sbaglio?

No, non ti sbagli.

Questa è la cosa che mi ha, davvero, tanto colpito. Hai ragione. Stupenda questa frase che dici: “Un cuore è un cuore” e una persona è una persona.

Senza dubbio, un cuore può essere un cuore ferito, un cuore amareggiato, un cuore chiuso, però la materia prima è quella, dunque, si sta parlando con un pezzo di umanità.

In galera si viene messi/e a dura prova.

Bollate è un carcere, tra mille virgolette, fortunato, dove sono tante le possibilità, inclusa la libertà di uscire dalla cella la mattina alle nove fino alle sette di sera.

A Bollate si può scegliere se buttarsi in un angolo e cominciare ad assegnare le colpe: alla società, alla famiglia, alle cose che sono andate male o attivarsi e cogliere le opportunità che vengono date, sostanzialmente, come accade fuori.

Infatti una di loro, Alessandra, mi diceva: “Paolo, forse stavo meglio a San Vittore. Io ho bisogno delle regole e invece a Bollate te le devi dare e dire: “Mi devo alzare e fare un po’ di ginnastica, sennò il corpo si riduce male”, devo fare qualcosa, e così mi iscrivo a tutti i corsi possibili immaginabili”.

Il fatto curioso da constatare è che la vita assomiglia un po’, per fortuna, più a Bollate che alle altre carceri.

Quindi bisogna impegnarsi, fare di tutto, per quanto riguarda loro, e tirarsi fuori dal crimine, dal male, e noi dalla voglia di dire: “Sono tutti/e bacati/e, il governo non è di mio gradimento, vivo in una città che non mi piace.

In “Che sapore hanno i muri” racconti storie sorprendenti che mi hanno fatto molto riflettere. La verità è che io ho amato tutti/e i/le protagonisti/e, e non me lo sarei mai aspettato da me. Sei stato bravo tu nella narrazione, bravi/e loro, com’è la storia?

È che ne loro sono oltremodo bravi/e e neanch’io, il fatto è un altro: lavorando in un luogo di dolore, sì, sono rimasto un giornalista, ma la mia missione è un po’ cambiata.

Sono sempre curioso, continua a piacermi tanto vedere le cose, scoprirle e poi esporle, affinché le capiscano più persone possibili. Nel fare questo lavoro quando ero in America o in Palestina, a Gaza, la mia curiosità mi portava a trovare i fatti più eccezionali, che potessero colpire l’immaginazione delle persone, per poi spedirli in prima pagina; desideravo restituire la bellezza, per quanto fossi capace di restituirla, con le parole, le immagini, la musica, eccetera. In carcere sono rimasto un giornalista con la possibilità di individuare qualcosa che all’esterno pochi sanno, cioè, che quelle sono persone normalissime come noi e che hanno tanto da raccontare. La meraviglia è riuscire con fiducia a trasmettere le loro storie, tramite i miei occhi, non tradendoli per nessun motivo al mondo. Io li racconto per come li vedo io.

Tutto questo mi ha ridato, un po’, il senso della vita, poiché quando facevo l’intervista a Sharon Stone, per fare un esempio, ero eccitatissimo, visto che avevo sei milioni di telespettatori che la vedevano, ma non è che vedessero me, vedevano lei.

Come quando Antonio trova il suo primo lavoro fuori dal carcere: montatore radiofonico, che gli ho insegnato io.

Mi sono reso conto di quanto quello fosse un vero atto di giornalismo, ovvero scoprire che dentro quelle persone esistono tante cose magnifiche, che sono come me, che io posso sostenerle, aiutarle nel processo di rieducazione e reintegrazione.

Tutto ciò riempie, da un senso che a volte quando uno fa la vita che fa si perde, come quando “fuori” facevo il giornalista e dovevo fregare quell’altro, essere più bravo, in carcere non c’è questa bramosia, c’è, al contrario, la solidarietà, attenzione, ora non è che io sia diventato un prete o un santo, niente affatto, però sento che questo mi dà tantissimo.

Loro sono pieni di una umanità misconosciuta e io sono uno che rispetta tutto ciò, evidentemente ho un approccio non male, e da questo connubio è emerso che loro possono fare qualcosa, che noi possiamo fare qualcosa per rendere migliore il mondo, alla fine, sia pure in termini piccoli piccoli. Una piccola rivoluzione.

Ho la sensazione che tra di voi ci fosse una grande armonia, pertanto si è creato un modo originale di raccontare. È così?

Totalmente.

L’armonia credo sia stata fondamentale.

È qualcosa che scaturisce dall’interno e per cui quando siamo insieme stiamo bene. A volte mangiamo nel ristorante che è a metà strada tra dentro e fuori. In pratica si passano i cancelli e subito dopo, prima delle alte mura del carcere, c’è il ristorante “In galera”, gestito da detenuti; spesso mangiamo lì insieme.

C’è un’altra cosa da dire, quando escono per un po’ restiamo appiccicati, uniti, poi se loro si distaccano noi siamo tutti/e contenti/e; vuol dire che vogliono chiudere con quel mondo, compresi/e noi, certo dispiace, perché ci si affeziona. È un po’ come un figlio che deve prendere il volo, inutile tenerlo lì, a far che?

Paolo, nel libro descrivi il carcere di Bollate ed è inevitabile il confronto con altri luoghi di detenzione e per di più accenni a qualche differenza. Come ti spieghi il fatto che nessuno copi il metodo Bollate?

Sarebbe non solo fantastico che tutti adottassero il metodo Bollate, ma logico, visto che la recidiva scende dal 70% al 17%.

Perché questo non avviene? Per una serie di ragioni, te le accenno, dato che sono tante e complesse.

Innanzitutto è una questione di uomini, strumenti e mezzi, ma il punto non è solo questo. Se si facesse un sondaggio si scoprirebbe che gran parte della popolazione italiana ha un sentimento comune, secondo il quale il carcere deve servire a punire coloro che commettono reati. Non c’è niente da fare.

Chi ha commesso un errore, ha fatto del male, deve subire come minimo lo stesso male.

I governanti, chiaramente, affermano che bisogna seguire il sentimento comune.

Lo Stato ha il dovere di difendere la società da una persona potenzialmente pericolosa, segregandola, isolandola per un giorno, un mese, un anno, dieci anni, quello che ti pare, ma farla poi rientrare in società, dove indiscutibilmente dovrà rientrare, migliore.

C’è poi la questione della responsabilità, per un carcere come quello di Bollate ci vuole una dirigenza particolarmente illuminata, degli operatori penitenziari che siano all’altezza, ci vorrebbero corsi di upgrade, aggiornamento; la responsabilità è essenziale, perché ogni volta che qualcuno esce in articolo 21, cioè ha il permesso di andare a lavorare fuori e poi deve tornare in carcere la sera a dormire, ogni volta che si dà questo permesso, se la persona fa una scemenza, fatti conto, uccide qualcuno e scappa, la responsabilità è del direttore o della direttrice, bisogna trovare un direttore o una direttrice che si prenda la responsabilità di rischiare e lo può fare solo se ha a disposizione educatori, magistrati che dicano: “Sì, questa persona può uscire”.

Il fatto della responsabilità è veramente qualcosa di difficilissimo da raggiungere e comunque la cosa principale è la volontà politica.

La volontà politica di migliorare il carcere non c’è, se ci fosse lo starebbero già facendo; continuano a dire: “Dobbiamo costruire le carceri”, non si deve costruire niente, è necessario spendere i soldi nelle direzioni giuste.

Aprire le celle si può fare, ma se si lasciano le persone a vagabondare in giro poi cosa può accadere?

A Bollate c’è un vero e proprio esercito di volontari che entra, da una mano e porta: io la radio e la televisione, un altro lo yoga, un altro il corso di scrittura, un altro ancora l’informatica.

Ti esprimo un solo dato, in Italia mediamente vanno in articolo 21, nelle 200, circa, carceri italiane, 1500 persone e di queste 650 escono da Bollate, nessuno si prende la responsabilità. Più sono tenuti/e dentro più si abbrutiscono e se li/le fai uscire fanno casino.

Una circolare del 2022 ha fatto passare in tutte le carceri, tranne a Bollate, una nuova regola, sicché, se si tenessero dei corsi, come quello che facciamo noi, i/le detenuti/e dovrebbero uscire dal carcere, andare a fare il corso e appena finito tornare dentro ed essere chiusi/e a chiave, mentre a Bollate continuano ad andare in giro, a frequentare la palestra, il campetto di calcio e le porte delle celle restano aperte.

Il documentario realizzato dai detenuti e dalle detenute è stato talmente apprezzato che ha partecipato come evento speciale a Trento per un’edizione del “Premio Morrione” dedicato al giornalismo investigativo; trasmesso poi in televisione dal Tg2 Dossier della Rai con il titolo “I sogni dietro le sbarre“. Ne sarete stati/e tutti/e felici?

Sì, molto felici e inoltre è stato un punto d’arrivo.

Abbiamo cominciato piano piano, io ho cominciato piano piano, per i primi tre mesi ho fatto il convitato di pietra, dicevo una parola, stavo zitto, mi guardavo intorno, cercando di capire come muovermi, poi ho organizzato un po’ di “casting“ andando al maschile e al femminile, chiedendo chi volesse partecipare.

All’epoca potevamo lavorare insieme, passavo al femminile prendevo le ragazze e andavamo al maschile, io ero il responsabile, senza, addirittura, la poliziotta che venisse con noi; stavamo lì, in questa grande stanza al maschile e lavoravamo tutti/e insieme. All’inizio ascoltavamo i giornali radio, i documentari radiofonici per imparare come si parla alla radio, come si costruisce un documentario radiofonico, come si monta alla radio, persino la dizione, li mettevo a leggere e il correggevo: “Si dice zucchero e non zucchero, la zeta è dolce. Se uno vuole, pian piano, uscire da qui”, dicevo, “Sapendo qualcosa in più rispetto a quelli che stanno fuori…”. Poi mi sono reso conto che potevamo osare un po’ di più e ho chiesto il permesso di portare una piccola telecamera, come strumento di lavoro, per riprenderci quando discutevamo e poi rivederci e parlarne, fino ad andare tutti/e insieme nelle cucine con uno che faceva le interviste e un altro che lo riprendeva. Insegnavo loro a usare la telecamera, spiegavo che non andava mossa troppo ed era meglio, non usare lo zoom, stare fermi e riprendere qualcuno in movimento.

Alla fine abbiamo ottenuto tutti i permessi anche quello di far incontrare Maurizio con Celeste, gli innamorati, nello spazio comune, e farli passeggiare abbracciati per dimostrare che persino l’amore, seppure platonico, in carcere diventa una cosa vincente. Tanti sono stati i progressi, eravamo strafelici e quando abbiamo montato il documentario è andata così bene che abbiamo deciso di fare la seconda puntata al femminile; come scrivo nel libro, il femminile è la zona più disagiata del carcere per una questione di numeri, le donne sono solo il 5% degli uomini, in tutto il mondo e non solo a Bollate, perciò le carceri sono costruite a misura d’uomo.

“Dentro c’è l’accettazione dell’imperfezione, fuori l’illusione della perfezione.”.

Sono quelle frasi che scaturiscono da pensieri molto illuminati, no?

Potremmo dire: quanta saggezza in carcere?

Mi è venuto questo pensiero non perché io sia saggio, ma, perché il contatto con il carcere mi ha aiutato a togliermi dalla testa i tanti stereotipi e luoghi comuni che avevo, senza accorgermene il più delle volte.

Come ti dicevo all’inizio moltissime persone pensano che quelli/e dentro siano brutti/e e cattivi/e e quelli/e fuori tutti/e buoni/e, ma c’è il fatto che quando stai dentro, tu stesso/a, pensi che fuori sia tutto perfetto e invece non è così.

Chi sta dentro sente di avere, quasi, diritto all’imperfezione. Questa cosa è particolare ed è profonda, difficile da cogliere, te ne accorgi solo se parli a lungo con loro, che rappresentano in sé stessi questa contraddizione.

È un po’ come diceva la mamma di Maurizio: “Se l’avessi saputo t’avrei mandato in galera io”?

Mi pare evidente che questa consapevolezza ti sia arrivata stando dentro il carcere, perciò tutti dovremmo fare un’esperienza così?

Francamente io la consiglierei, magari dopo che uno si è fatto la propria vita, varrebbe sul serio la pena.

Sì, aiuta a ragionare sulla relatività delle cose.

Paolo, questa esperienza a Bollate come ha agito su di te? Ti ha cambiato in qualche modo?

Dentro il carcere sono entrato in contatto con persone che hanno commesso dei delitti piuttosto pesanti, ma anche con delle persone che appartengono al mio immaginario mediatico, persone famose per le cose che hanno combinato, quando ti dicevo che la mia missione è un po’ cambiata mi riferivo a questo; nel passato avendo a disposizione nomi altisonanti, incontrando casi altamente mediatici, sicuramente avrei fatto di tutto per scavare nelle loro storie e poi realizzare articoli da prima pagina, oggi nel libro tu non puoi accorgerti che parlo di persone, fortemente, mediatiche, dato che appositamente ho evitato la morbosità nei confronti dei loro crimini.

Ovviamente se avessi scritto tutto in modo diverso il libro avrebbe avuto un’altra risonanza, ma a me non interessava questo.

Oggi capisco che esistono persone che possono aver commesso degli errori spaventosi, ma hanno voglia di ricominciare da capo e io desidero narrare quella parte lì, anziché un’altra.

Allora se mi ha cambiato, mi ha cambiato, perché mi ha fatto, già lo sapevo, approfondire la mia certezza che raccontare gli esseri umani, mostrandone solo i lati ignobili e deturpati significa alimentare il male, invece aiutarli a riscoprire le parti belle che hanno dentro può essere effettivamente un’operazione di grande umanità.

A cura di Maria Grazia Grilli

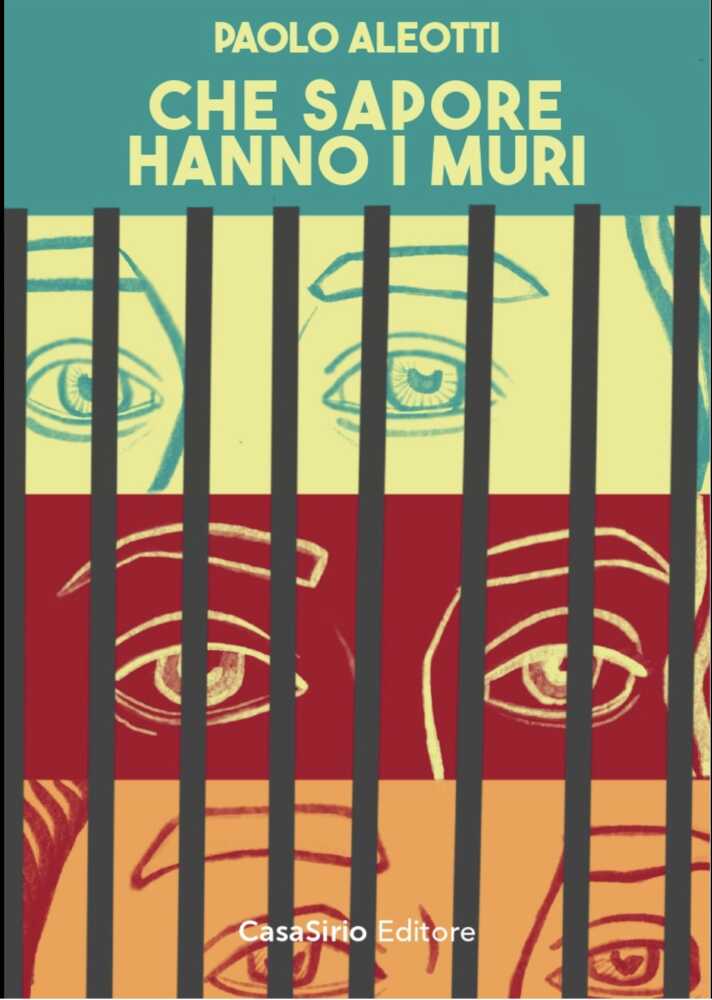

Immagine del libro Casa Siro Editore